Inghilterra misteriosa

La Cattedrale di Chester, dimora simbolica

Introduzione

Chester è il capoluogo della contea inglese del Cheshire, e si trova sulla riva destra del fiume Dee, al confine con il Galles. Come altre città dal nome similare (ad es. Manchester, Winchester, Gloucester ecc.) si tratta di un'antica fondazione dei Romani: il nome, infatti, è una derivazione del termine latino ‘castrum', che designava un accampamento militare. I Romani, dunque, edificarono questa città nel I sec. a.C., con il nome di Deva, o Castra Devaria, dal nome del fiume Dee, ed era presidiato dalla Legione XX Valeria Victrix [1]. Chester è oggi la città che conserva il miglior impianto murario di origine romana, sebbene gran parte delle mura oggi visibili sono state ricostruite nel periodo medievale sulle originali. Il più importante dei suoi monumenti è certamente la Cattedrale, nata in origine come monastero benedettino e successivamente ricostruita in forme gotiche.

Werburga, la santa taumaturga

La sua denominazione estesa è "Cattedrale di Cristo e della Vergine Maria Purificata"; venne fondata nel 1093, in stile normanno, sui resti del precedente monastero benedettino dedicato a Santa Werburga, patrona della città, a sua volta sorto su un antico luogo di culto dei Romani. Nel 1250 cominciò la sua ricostruzione in forme gotiche, un processo che durò 250 anni e che diede all'edificio l'aspetto con cui oggi lo conosciamo. Come tanti altri luoghi di culto inglesi, anche questo fu vittima del processo di "dissoluzione del monasteri" operato da Enrico VIII. Nel 1540, dunque, l'abbazia cessò di esistere come tale, tuttavia l'anno successivo diventò Cattedrale per la neo-nata diocesi di Chester.

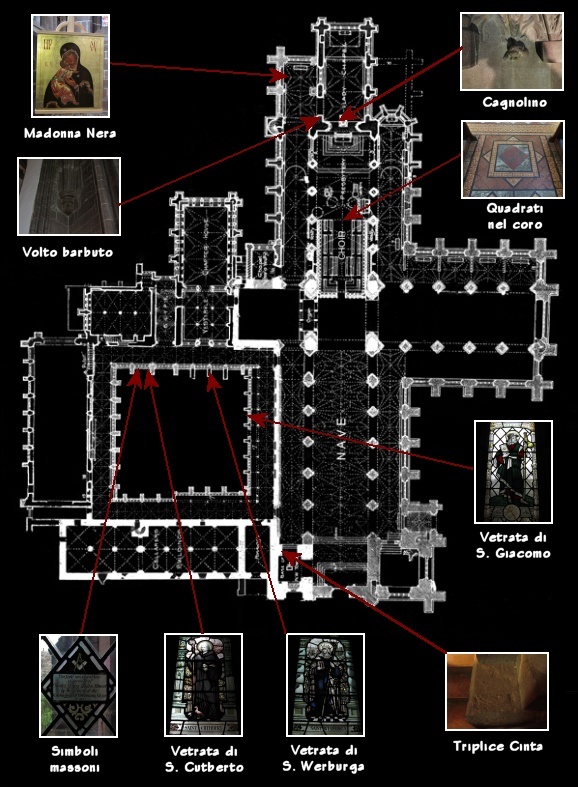

Pianta della Cattedrale di Chester con ubicazione dei simbolismi

La pianta è a croce latina, sebbene fortemente asimmetrica: infatti, il transetto sud

è molto più sviluppato rispetto a quello nord. Inoltre, presenta una torre centrale, tipica

delle chiese e dei monasteri inglesi. Clicca sulle miniature per ingrandire le immagini.

Sebbene la dedicazione sia a Cristo e alla Vergine, la cattedrale ha conservato l'antico culto per Santa Werburga. Non solo, infatti, a lei sono dedicate alcune delle numerose vetrate che si possono ammirare all'interno, ma in essa è anche conservato il sepolcro sul quale è posto un reliquario con i resti della Santa (foto 6). Nelle decorazioni del sepolcro spicca in un angoletto un cagnolino che si gratta le orecchie con le zampe: un vezzo d'artista o una ‘segnalazione' di carattere simbolico? In realtà, come andremo presto a scoprire, l'intera cattedrale è un interessante compendio esoterico, legato al complesso e vasto simbolismo del Cammino di Santiago (in particolare, a quello dell'Oca) e alle correnti telluriche, con tutti i miti ed i simboli ad esse collegate. Vediamo quali sono gli elementi di questo straordinario 'puzzle' medievale.

Santa Werburga (650 – 699), di per sé, non ha alle spalle una classica storia cruenta di persecuzioni e torture, culminante nel martirio, come tante altre: ella, anzi, è una delle poche morte per vecchiaia e in odore di santità già da viva. Era una principessa, figlia del re Wulfhere di Mercia e della regina Ermenilda, santa anche lei, e a sua volta figlia di un re, Eorcenberht del Kent. Si fece suora giovanissima, intraprendendo la carriera ecclesiastica, che le fu luminosa, divenendo la più amata ed acclamata badessa di Chester, legando per sempre il suo nome all'abbazia. Divenne santa soprattutto per le sua capacità taumaturgiche: era infatti in grado di guarire le persone con l'imposizione delle mani e durante la sua vita la sua fama attirò folle di fedeli alla sua abbazia, trasformandola di fatto in un luogo di pellegrinaggio.

Il simbolismo dell'Oca

Legò il suo nome ad un miracolo curioso, che vedeva coinvolte alcune oche: ecco dunque come appare in questa vicenda l'elemento simbolico dell'Oca, fondamentale per comprendere il simbolismo del Cammino delle Stelle verso Compostela [2]. La leggenda tramanda che un giorno uno stormo di oche selvatiche atterrò sui campi nei possedimenti di suo padre, incominciando a mangiare tutte le verdure e minacciando così il raccolto. Werburga, pregata di intervenire, diede istruzioni ad uno dei servi affinché radunasse tutte le oche e le conducesse alla sua presenza. Il servo obbedì, e quando tutte le oche furono al cospetto della santa, ella le parlò, convincendole ad andare da un'altra parte. Tuttavia lo stormo esitò a ripartire, perché uno degli uccelli mancava all'appello. Si venne a sapere che il servo che era stato mandato a catturare le oche ne aveva uccisa e cucinata una. Saputo ciò, la santa si fece portare i resti del pasto e da essi resuscitò l'oca, che poté finalmente volare via con tutte le altre. Leggendo in chiave simbolica in queste poche righe, si possono già trarre elementi di insegnamento esoterico; in particolare, si può dedurre che la santa guaritrice 1) conosceva la "lingua degli uccelli" [3], 2) sapeva operare la palingenesi [4] e 3) il miracolo richiama quello analogo compiuto da San Domenico della Calzada con un gallo, in una delle tappe fondamentali del Cammino di Santiago, laddove i "luoghi dell'oca" sono disposti su punti determinati e ben precisi del percorso, come sulle caselle di un gigantesco gioco da tavola.

Lo stesso San Giacomo compare su una delle vetrate del chiostro, munito del suo bordone, della fiasca e dell'immancabile conchiglia. E, sempre a proposito di oche, su un'altra di queste vetrate, non molto distante, troviamo la raffigurazione di un altro Santo che ha legato il suo nome a degli uccelli palmipedi, in questo caso a delle papere: San Cutberto [5]. Curiosamente, è questa anche l'unica vetrata nel chiostro contrassegnata da un emblema massonico, un compasso sovrapposto ad una squadra (simbolo del grado di Maestro), in memoria di Charles Henry Hylton Stewart [6], da parte della Loggia Massonica N. 425, che ha commissionato la vetrata e l'ha donata all'abbazia nel 1922.

Il culto delle Vergini Nere

Tornando a Santa Werburga, è anche utile notare che il giorno della sua venerazione, nel calendario liturgico cattolico, cade il 3 Febbraio, cioè il giorno immediatamente successivo a quello della Candelora, la festa della Purificazione. Questa festa è tradizionalmente legata al culto delle Madonne Nere, come ben spiega Petra Von Cronenburg nel saggio a questo culto dedicato [7]. A proposito di questo culto, nella cappella adiacente a quella in cui è conservato il reliquario della Santa, è stata posta la riproduzione di un'icona sacra, una Madonna Glykophilousa (cioè: che bacia affettuosamente) che è chiaramente una Vergine Nera. La fattura dell'icona è chiaramente moderna, ma ci si può chiedere se ci sia un motivo particolare per cui essa sia stata posta proprio qui, in questa cattedrale e anche perché proprio in questa cappella. Si dice che quando l'immagine di una Madonna Nera viene posta all'interno di una chiesa con intento simbolico, il suo sguardo viene diretto in un punto particolare, contrassegnato da qualche presenza simbolica. Ebbene, qui nella Cattedrale di Chester seguendo la direzione in cui è rivolta l'immagine si giunge alla base dell'arco in muratura che immette nella Cappella di Nostra Signora, dove troviamo un curioso volto barbuto semi-nascosto alla base dell'arco... Si tratta soltanto di una coincidenza?

La Triplice Cinta e il parallelo con Barcellona

Tutto ciò sarebbe già sufficiente, ma abbiamo ancora un'altra presenza simbolica nella Cattedrale, una vera e propria chicca. Stiamo parlando della Triplice Cinta, graffita alla base di un pilastro che si trova subito accanto all'ingresso, e che delimita lo spazio nel quale è posto il fonte battesimale (foto 2). Non è facile da vedere, perché è una zona in penombra e dipende da come è diretta la luce, ma una volta individuata è impossibile perderla di vista. Si tratta di uno schema classico, di una ventina di centimetri di lato, graffito nella pietra scura del basamento, un posto assai scomodo pere giocare, potremmo aggiungere, oltre che inusuale.

Quest'ultimo dettaglio suggerisce un curioso quanto azzardato parallelo con la Cattedrale della Santa Croce di Barcellona, nella regione spagnola di Catalogna. Anche lì, infatti, avevamo una dedicazione parallela ad una santa donna, la vergine Eulalia, che viene celebrata sempre nel periodo di Febbraio, il 12. Avevamo un collegamento con le oche (tredici esemplari di questo animale vivono perennemente all'interno del chiostro, una per ogni anno di età vissuto dalla santa e martire), diverse Triplici Cinte sparse nel chiostro ed una fonte d'acqua ritenuta miracolosa. Infine, avevamo anche il collegamento con la Madonna Nera, in particolare la Vergine del Montserrat, una delle due più importanti Madonne Nere in territorio spagnolo (l'altra è, naturalmente, la Vergine del Pilar di Saragozza). Si tratta di una straordinaria serie di coincidenze, ma cosa hanno a che fare tra loro queste due cattedrali così distanti tra loro, una in Spagna e l'altra in Inghilterra, a parte i legami già delineati con il Cammino di Santiago?

A dire il vero, un altro collegamento esiste, e l'avevamo delineato all'inizio di questo articolo: un filo conduttore invisibile, tracciato ancor prima della diffusione del culto cristiano nell'Impero Romano, un filo tessuto dai soldati imperiali della Legio XX Valeria Victrix.

Culti misterici del periodo romano

È possibile che le truppe romane di questa legione, che, ricordiamo, iniziò le sue campagne proprio in Catalogna per terminare a Chester, fossero entrate in contatto con qualche antica forma di culto a carattere misterico, magari proveniente dall'Oriente, e legato alla Grande Madre [8]? L'idea non è poi così peregrina: sappiamo che all'interno dell'esercito romano erano diffusi questo tipo di culti, in particolare quello tributato al dio persiano Mitra, che aveva carattere iniziatico. La prova si trova esposta all'interno del Grosvenor Museum di Chester, nella sala delle steli romane, trovate negli scavi attorno a Chester. Tra queste, ve ne sono due (foto 9) che raffigurano un adepto con le gambe incrociate e le braccia alzate in segno di adorazione, forse un seguace del culto di Mitra, o di Attis. Lo stesso Attis è raffigurato in un'altra stele, posta al fianco, con indosso una tunica ed avente un bastone ricurvo, suo attributo di pastore; il berretto frigio, però, ne fa non un pastore qualsiasi, ma quello amato da Cibele. Dunque a Chester è provato che i Romani adorassero la Dea Madre, forse proprio nella zona della cattedrale, che prima ancora di diventare monastero benedettino era un luogo di culto romano.

L'equazione è compiuta ed il cerchio si chiude. Come sempre abbiamo rilevato altre tracce di quel filo rosso, sottile ma consistente, che sembra unire tra loro culti primitivi con il Cristianesimo delle origini, di certo più legato all'esoterismo che non adesso. Questo filo, che possiamo ritrovare più o meno abbarbicato a tutti gli edifici religiosi medievali di una certa portata, abbraccia temi come quelli delle energie telluriche, delle Madonne Nere, della Triplice Cinta e di tutti gli altri simboli o emblemi che sono, in misura più o meno profonda, legati a queste tematiche.

Note:

[1] La XX Valeria Victrix era una legione romana con una gloriosa storia di campagne militari alle spalle. Inizialmente fece parte dell'esercito che combatté contro i Cantabri, nella Spagna Terragonese (regione che odiernamente comprende quasi tutta la zona nord-occidentale della Spagna, come i Paesi Baschi e la Catalogna). Successivamente venne dislocata nella regione dell' Illyricum (la zona occidentale della moderna penisola balcanica, più o meno dove si trovano la Serbia e il Montenegro), quindi passò in Germania, dove si stanziò nell'attuale città Colonia. Infine, la XX Victrix fu una delle quattro legioni che parteciparono alla conquista della Britannia, e una delle responsabili della costruzione del Vallo di Adriano. Il simbolo di questa legione era un cinghiale. Vedremo come questi elementi torneranno utili nel seguito dell'articolo.

[2] Cfr. Louis Charpentier, " Il mistero di Compostela. Una via iniziatica che attraversa i millenni", ed. L'Età dell'Acquario, Torino, 2006, cap. 6.

[3] La "lingua degli uccelli ", detta anche "cabala ermetica" o "gaja scienza", è un linguaggio criptico basato principalmente sul greco antico, ma sfrutta anche le assonanze fonetiche che possono derivare da altre lingue, come il latino, il francese e l'inglese, al fine di trasmettere i segreti dell'Arte solo agli "iniziati", cioè coloro che sanno ascoltare e parlare questo "linguaggio degli uccelli". Nella mitologia antica, il saper parlare con gli uccelli era sinonimo di grande saggezza e di capacità profetiche. Cfr. René Guénon, " Simboli della Scienza Sacra", ed. Adelphi, Milano, 1990, cap. 7; e Fulcanelli, "Le Dimore Filosofali", ed. Mediterranee, Roma, 2005, Libro I, cap. 6.

[4] La palingenesi (dal greco pàlin-, "di nuovo", e genesis, "nascita", e quindi "rinascita") è un termine filosofico che indica originariamente la rinascita dell'Universo dopo la sua distruzione operata per mezzo del fuoco. Nel linguaggio alchemico, la palingenesi indica l'operazione di rigenerazione di vegetali e animali a partire dalle loro ceneri, la stessa magica proprietà che aveva l'Araba Fenice, uccello mitologico di cui parlarono già gli antichi Egizi.

[5] San Cutberto di Lindisfarne (634 – 687) è uno dei santi più popolari d'Inghilterra, dopo, naturalmente, San Tommaso Becket, di cui ci siamo occupati in un'altra occasione. Grande amante degli animali, istituì nel territorio dell'Isola di Farne delle leggi speciali per proteggere la nidificazione delle papere e di altri uccelli selvatici: probabilmente il primo atto di leggi animaliste di ogni tempo. Il centro del suo culto è la città inglese di Durham, capoluogo della contea omonima (Inghilterra del Nord).

[6] Charles Henry Hylton Stewart (1849 - 1922) è stato un sacerdote ed organista inglese. Educato a Bath, nel Somerset, prima di entrare nel Collegio di Cristo, a Cambridge, nel 1870. Laureato come Baccelliere delle Arti nel 1874 e Maestro d'Arte nel 1877. Charles fu direttore del coro nella cattedrale di Chester (1877 - 89), Vicario di New Brighton (1889 - 1904), e Rettore di Bathwick, a Bath (1904 - 16).

[7] Cfr. Petra Von Cronenburg, "Madonne nere. Il mistero di un culto", ed. Arkeios, Roma, 2004, cap. 3.

[8] Nella regione dell'Illiria, che fu la seconda base della XX Victrix, abbiamo oggi conservata la Madonna Nera di Philermos, legata all'Ordine dei Cavalieri di Malta. Inoltre fu in questa regione che si appostò la Santa Casa di Maria, prima di traslare nuovamente verso Loreto, dove si stabilirà uno dei culti più forti dedicati alla Madonna Nera. La stessa legione romana venne poi dislocata nella Germania Inferiore, a Oppidum Ubiorum, l'odierna Colonia, dove nel Convento dei Carmelitani troviamo la statua della Madonna Nera di Kupfergasse.

Galleria

Foto 1

Ingresso alla Cattedrale

Foto 2

Veduta del Battistero

Foto 3

Gli stalli del coro

Foto 4

Veduta del coro

Foto 5

La cappella con la Madonna Nera

Foto 6

Il sepolcro di Santa Werburga

Foto 7

La Sala Capitolare

Foto 8

La "Fontana della Vita" al centro del chiostro

Foto 9

Grosvenor Museum

Lapidi con figura di Attis e adepto di Mitra